1 Le brevet au Royaume-Uni

302._ Présentation générale (et quelques chiffres)_ Le système des brevets du Royaume-Uni est un des principaux systèmes européens de brevets en termes de dépôts. Pour l’année 2023, 19 343 demandes de brevet (demandes directes et entrées dans la phase nationale du PCT) ont été déposées auprès de l’Office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni (Intellectual Property Office, UKIPO), et 8 374 brevets ont été accordés (contre 10 576 en 2022)[1]. Ces chiffres sont comparables à ceux de la France[2], mais largement inférieurs à ceux de l’Allemagne[3]. Ils sont relativement stables sur les dernières années[4]. Le Brexit, qui n’affecte pas la participation du Royaume-Uni au système du Brevet européen[5], ne semble pas avoir eu d’effets sur l’attractivité du système national.

Comme dans les autres pays européens concernés, la très grande majorité des brevets en vigueur au Royaume-Uni sont des brevets européens. Le nombre de demandes adressées à l’OEB, qui n’a cessé d’augmenter entre 2000 et 2019, est actuellement près de dix fois supérieur à celui des demandes auprès de l’UKIPO[6]. 91% de tous les brevets en vigueur au Royaume-Uni seraient des brevets européens[7].

La plupart des demandes déposées à l’UKIPO proviennent de déposants britanniques. Leur proportion a cependant diminué, passant de 69 % de l’ensemble des demandes en 2000, à 58 % en 2020[8].

303._ Environnement international (renvoi)_ Nous renvoyons, s’agissant du cadre international applicable au Royaume-Uni, aux développements du Tome 1 de cet ouvrage[9]. Rappelons ici que le Royaume-Uni est signataire (et souvent de longue date) de la plupart des grandes conventions internationales en matière de brevet, et notamment, au-delà de la Convention de Paris et de l’accord ADPIC, du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970 [10], de l’Arrangement de Strasbourg sur la classification internationale des brevets de 1971[11], du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977[12], et du Traité sur le droit des brevets (PLT) de 2000[13]. Au niveau régional, le Royaume-Uni est bien sûr signataire de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973[14]. Précisons que le cadre juridique établi par la CBE, qui n’est pas un instrument issus du droit de l’Union européenne, n’a pas été affecté par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

A ces conventions s’ajoutent désormais l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, d’autre part (Accord UE/RU)[15] conclu le 24 décembre 2020, et entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021, qui est venu prolonger les dispositions de l’accord de sortie, en sécurisant les relations futures entre l’UE et le RU. Il en sera question ci-dessous.

Enfin, après avoir indiqué en novembre 2016 qu’il entendait ratifier l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) [16], le Royaume-Uni a finalement renoncé à rejoindre le système du brevet unitaire[17].

304._ Les effets du Brexit (renvoi)_ Nous renvoyons sur les effets du Brexit en matière de propriété intellectuelle à nos développements du Tome 1 de cet ouvrage[18].

Rappelons ici que les suites données au référendum du 24 juin 2016 ayant confirmé le désir d’une majorité de citoyens britanniques de mettre fin à quarante-trois années d’appartenance à l’Union européenne (« Brexit ») ont été précisées dans l’Accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (UE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), finalement publié (après quelques péripéties) le 14 novembre 2018[19]. Cet accord a été ratifié par le Parlement européen le 29 décembre 2018, permettant la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne (et de l’Espace économique européen) le 31 janvier 2020. Une période de transition a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2020. L’accord a été mis en oeuvre au Royaume-Uni par les European Union (Withdrawal Agreement) Acts de 2018 et 2020 et leurs textes d’application.

L’accord de retrait contient des dispositions sur la propriété intellectuelle dans ses articles 54 à 61 (Titre IV, propriété intellectuelle, V. annexe 1 à cet ouvrage). Ces dispositions prévoient notamment le maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés[20], des facilités relatives aux procédures d’enregistrement[21], le maintien de la protection au Royaume-Uni d’enregistrements internationaux désignant l’Union[22], le maintien de la protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés[23], de la protection des bases de données[24], un droit de priorité en ce qui concerne les demandes en instance de marques de l’Union européenne, de dessins ou modèles communautaires et de protection communautaire des obtentions végétales[25], et des règles concernant les demandes en instance de certificats complémentaires de protection au Royaume-Uni[26].

L’accord prévoit également des règles en matière d’épuisement des droits; il dispose que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union restent épuisés tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni[27].

Les différents textes réglementaires mettant en œuvre les dispositions de l’accord sur la propriété intellectuelle, pris en application des European Union (Withdrawal Agreement) Acts 2018 et 2020[28], sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

En matière de brevets, les règles posées par l’accord de retrait, qui ne visent que les demandes de certificats complémentaires de protection en instance au Royaume-Uni, ont été transposées par les Patents (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, qui modifient le Patents Act 1977 et d’autres textes pertinents. Rappelons que l’article 60 de l’accord de retrait prévoit que les règlements 1610/96 et 469/2009 s’appliquent respectivement aux demandes de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et pour les médicaments, ainsi qu’aux demandes de prolongation de la durée de ces certificats, lorsque ces demandes ont été présentées à une autorité du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les cas où la procédure administrative relative à l’octroi du certificat concerné ou à la prolongation de sa durée était en cours à la fin de la période de transition. Tout certificat accordé en vertu de ce texte offre le même niveau de protection que celui prévu par les règlements 1610/96 et 469/2009. Pour le reste du droit de l’Union, à savoir les dispositions de la directive 98/44/CE du Parlement relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, et les règles concernant les certificats complémentaires de protection, le EU Withdrawal Act 2018, non modifié sur ce point par le Withdrawal Act 2020, prévoit le maintien par défaut de l’acquis communautaire. Cet acquis pourra cependant être modifié, sous réserve du respect des accords internationaux applicables.

Par ailleurs, comme indiqué, la sortie de l’Union n’affecte pas la participation du Royaume-Uni au système du brevet européen.

Enfin, bien qu’ayant ratifié l’accord sur la juridiction unifiée et le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, le Royaume-Uni s’est retiré du système du brevet unitaire, pour des raisons principalement politiques tenant à la compétence de la CJUE.

L’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (Accord UE/RU)[29] conclu le 24 décembre 2020, est venu prolonger les dispositions de l’accord de sortie, en sécurisant les relations futures entre ses parties. Il est entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2021. Son titre V, consacré à la propriété intellectuelle[30], définit un minimum conventionnel qui reprend assez sommairement les grandes lignes de l’acquis communautaire dans ce domaine; on relèvera cependant quelques absences notables, concernant par exemple le droit sui generis sur les bases de données, certains aspects de la protection des dessins et modèles, les indications géographiques et l’épuisement des droits. L’Accord contient également des dispositions sur les secrets d’affaires et la défense des droits.

Sous réserve de renvois à la déclaration de Doha et à l’accord ADPIC, les dispositions de l’accord UE/RU en matière de brevets[31] ne portent que sur les certificats complémentaires en matière de médicaments et de produits phytopharmaceutiques. L’accord prévoit que « les modalités et conditions d’octroi de cette protection supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties ». L’accord contient également des dispositions sur la protection des données d’AMM de médicaments (pendant une période limitée à déterminer en vertu du droit interne)[32] et de produits phytopharmaceutiques ou biocides (d’au moins 10 ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sur le territoire de la partie)[33].

305._ Plan_ Après une rapide, mais nécessaire, introduction historique (I), nous aborderons classiquement les conditions de protection (II) et les règles relatives à l’exploitation (III). Nous renvoyons aux développements du Tome 1 sur les procédures et les sanctions[34].

1. Introduction historique

306._ Avant le Statute of Monopolies_[35] La protection des brevets a pour origine le système des privilèges qui s’est développé, en Angleterre, comme dans la plupart des États d’Europe occidentale, à partir du quatorzième siècle. Le souverain accordait ainsi des lettres patentes (literae patentes, lettres ouvertes accompagnées du sceau du souverain) donnant aux importateurs ou aux fabricants de produits ou de procédés nouveaux des privilèges de commercialisation[36]. Ces patents of monopolies étaient évalués par un comité établi auprès du Privy Council. Cette prérogative royale constituait, nous l’avons vu, une exception au principe de liberté du commerce et de l’industrie, consacré par la Magna Carta[37]. Les privilèges étaient donc en principe limités aux produits et procédés nouveaux et utiles. Leur durée était variable, mais une durée de sept ans, correspondant à un cycle d’apprentissage, était fréquente.

Ce pouvoir ne fut pas uniquement exercé pour récompenser les efforts des explorateurs et autres importateurs de produits et de procédés nouveaux. Il servait également des fins clientélistes, et constituait un moyen assez simple (notamment sous les Tudors) pour remplir les caisses de la Couronne. En effet les patents of monopolies donnaient lieu au paiement de redevances, et constituaient une forme de taxation indirecte, permettant de compenser les pertes liées aux réticences de Parlement de voter ou d’augmenter les taxes directes sur la landed gentry. La Couronne en vint à accorder des lettres patentes conférant des monopoles sur des produits de première nécessité et à la nouveauté contestable. De 1561 à 1590, Elisabeth 1er en avait accordé près d’une cinquantaine, dont beaucoup sur des denrées et produits aussi importants que le savon, le sel, le papier, le verre et l’huile[38].

Ce système, qui entraînait une hausse des prix de ces produits, devint très impopulaire. En 1601, devant les protestations de la Chambre des communes dirigées contre ces « odieux monopoles », Elisabeth 1er annulera certains privilèges et permettra, de manière générale, leur contestation devant les cours de common law[39]. Les tribunaux refuseront alors à plusieurs reprises de donner effet à certaines lettres patentes. Ainsi, en 1602, dans la célèbre affaire Darcy v Allin[40] (autrement dénommée « affaire des monopoles »), un monopole portant sur la fabrication, l’importation et la vente des cartes à jouer fut annulé sur le fondement de la common law, au motif qu’il constituait une restriction injustifiée à la liberté du commerce. Le roi James Ier fut par la suite contraint d’émettre plusieurs proclamations contre les monopoles. Il adopta le « Book of Bounty » (livre des récompenses[41]), publié en 1610, qui interdit l’octroi de monopoles, sauf ceux portant sur les inventions et produits nouveaux, et à condition que le monopole ainsi conféré ne soit pas contraire aux lois et préjudiciable à l’état et au public. C’est la naissance de la notion d’intérêt public à la base de la protection par brevet.

En 1615, dans l’affaire des Clothworkers of Ipswich[42], la Cour de King’s Bench confirma la prérogative royale d’accorder des privilèges exclusifs sur une invention nouvelle ou un commerce nouveau pour un temps limité.

307._ Du Statute of Monopolies au Patents Act 1977_ Cependant, en 1621 la Chambre des Communes s’opposa à nouveau aux monopoles, et en 1624 (et non pas en 1623, en dépit des nombreuses datations dans ce sens, notamment de la version du texte toujours en vigueur[43]) le Parlement anglais adoptera le Statute of Monopolies (« An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof » )[44], qui annule les prérogatives royales de lettres patentes et introduit un système général de protection des inventions et importations nouvelles et utiles. Le texte recevra assentiment royal en mai 1624 et entrera en vigueur la même année.

Le Statute of Monopolies est avant tout une loi de concurrence, d’ordre public économique. Le système de droits exclusifs mis en place est clairement présenté comme une exception au principe d’abolition des monopoles, et est assez strictement encadré du point de vue de son exercice. La loi conférait un monopole de quatorze ans[45] au premier inventeur (true and first inventor) ou importateur d’une invention nouvelle, tout en limitant la durée des lettres patentes existantes à vingt-et-un ans. Elle interdisait également, et dans des termes très précis, d’abuser de ce monopole[46].

English Statute of Monopolies, 1624, 21 Jac.I, c.3. (extrait) (texte en anglais moderne)

An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof

1. (…) BE IT ENACTED, that all monopolies and all commissions, grants, licenses, charters, and letters patents heretofore made or granted, or hereafter to be made or granted to any person or persons, bodies politic or corporate whatsoever, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of anything within this realm or the dominion of Wales, or of any other monopolies, or of power, liberty, or faculty, to dispense with any others, or to give licence or toleration to do, use, or exercise anything against the tenor or purport of any law or statute; or to give or make any warrant for any such dispensation, licence, or toleration to be had or made; or to agree or compound with any others for any penalty or forfeitures limited by any statute; or of any grant or promise of the benefit, profit, or commodity of any forfeiture, penalty, or sum of money that is or shall be due by any statute before judgment thereupon had; and all proclamations, inhibitions, restraints, warrants of assistance, and all other matters and things whatsoever, any way tending to the instituting, erecting, strengthening, furthering, or countenancing of the same, or any of them, are altogether contrary to the laws of this realm, and so are and shall be utterly void and of none effect, and in no wise to be put in ure[use] or execution.

(…)

6 (a ). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f ): the same fourteen years to be acccounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other (g).

(…)

Le Statute of Monopolies, toujours en vigueur pour certaines de ses dispositions (hors brevets)[47], est une loi très courte. Son texte ne prévoyait ni dépôt, ni examen officiel, ni même une description de l’invention. Avec le temps, l’habitude sera prise de déposer les descriptions des inventions à la Chancellerie afin de prouver contre les contrefacteurs. Ce dépôt deviendra une exigence des officiers de la Couronne et des tribunaux.

Le système mis en place sera très bureaucratique et coûteux. Il prévoyait par exemple un dépôt séparé pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse. Les demandes de brevet devaient être portées devant sept bureaux différents, avec paiement de droits différents à chaque fois, et faire l’objet de deux signatures royales[48]. Leur consultation était payante, et les demandes ne faisaient l’objet d’aucune publication ou indexation officielle.

Il faudra attendre 1852 pour que la Grande-Bretagne se dote d’une nouvelle loi sur les brevets[49]. Cette loi donnait la possibilité d’enregistrer sa demande pour un prix modique, voire même une demande provisoire, qui devait être complétée dans l’année. Le dépôt était désormais effectué auprès du Patent Office et les descriptions, auparavant non publiées, pouvaient être consultées à la Patent Office Library. Cependant la loi ne prévoyait toujours pas d’examen officiel. Ce qui fragilisera fortement les brevets délivrés.

La loi suivante, le Patents, Designs and Trade Marks Act 1883[50] transposera les dispositions de la Convention Universelle de 1883. Elle instituait un examen des demandes, mais uniquement pour défaut formel ou insuffisance de la description. Aucune recherche documentaire d’antériorité n’était diligentée.

Le Patent Office commencera à rechercher les demandes des cinquante années précédentes en 1902, date de l’adoption du Patents Act 1902. Mais l’examen, à la différence des USA, sera limité à la nouveauté.

La jurisprudence dégagera progressivement le critère d’activité inventive (inventive steps)[51].

Le Patents Act de 1949[52] opèrera une codification des solutions jurisprudentielles et un simple dépoussiérage de la loi. Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur du Patents Act 1977 le droit des brevets au Royaume-Uni présentait toujours des lacunes importantes: l’examen par le Patent Office ne portait que sur la nouveauté et les demandes antérieures, vérifiées par une recherche sur les demandes faites en Grande-Bretagne, et en Grande-Bretagne seulement, dans les 50 années précédentes; le contenu détaillé de la description pouvait rester caché pendant quatre ans; et seul un tiers pouvait opposer l’absence d’activité inventive, et ce uniquement en lançant une procédure distincte devant les tribunaux; la durée des droits était de 16 ans (depuis 1939 seulement). Le Patents Act 1977 mettra également officiellement fin au système des lettres patentes pour les inventions, qui sera remplacé par un certificat du Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.

308._ Le Patents Act 1977_ Le Patents Act 1977[53] a apporté des modifications importantes à la législation alors en vigueur au Royaume-Uni, en mettant en oeuvre les principes et dispositions de la Convention sur le brevet européen de 1973, de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire de 1975 et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970.

Il s’agit d’une loi imposante, dont certains articles sont développés sur plusieurs pages, suivie d’annexes volumineuses. La loi contient trois parties, consacrées au droit interne, aux dispositions de mises en oeuvres des obligations conventionnelles du Royaume-Uni, et à des dispositions diverses d’ordre procédural, administratif et interprétatif. Elles sont suivies de six annexes comprenant notamment les dispositions de droit transitoire.

Le Patents Act 1977 a été modifié à plusieurs reprises, notamment par le Copyright, Designs and Patents Act 1988 et le Patents Act 2004. La loi autorise le Secretary of State à réglementer le fonctionnement du Patent Office, devenu Intellectual Property Office. Cette réglementation prendra la forme des Patents Rules 1978, auxquelles se sont substituées les Patents Rules 1982, les Patents Rules 1990, les Patents Rules 1995, et en dernier lieu les Patents Rules 2007, entrées en vigueur le 17 décembre 2007[54].

La section 130(7) du Patents Act contient une règle importante, qui précise que plusieurs sections de la loi doivent recevoir, dans la mesure du possible, la même interprétation que celle donnée à leur équivalent dans la CBE, la CBC et le traité PCT[55]. Dans l’affaire Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v H.N. Norton & Co Ltd[56], la Chambre des Lords (désormais Cour suprême) a jugé que les tribunaux du Royaume-Uni, dans leur application des dispositions visées par la section 130(7) du Patents Act, devaient suivre les décisions de l’OEB. Pour la Chambre des Lords « ces décisions ne lient pas au sens strict les cours du Royaume-Uni mais ont force d’autorité (are of great persuasive authority); tout d’abord, parce qu’il s’agit de décisions de cours spécialisées (…) traitant quotidiennement de la Convention OEB, et ensuite, parce qu’il sera hautement indésirable que les dispositions de la Convention soient interprétées différemment à l’OEB et par les cours nationales d’un État contractant »[57].

En conséquence de l’harmonisation issue de la CBE et de la directive 98/44/CE (dont les solutions ont été préservées par le EU Withdrawal Act 2018[58]), la protection des brevets au Royaume-Uni est assez proche du droit français, s’agissant de la brevetabilité et de l’étendue de la protection. Cependant, des différences subsistent. La plus importante concernait l’examen, qui constitue au Royaume-Uni un examen complet au fond[59]. Elle s’est estompée par l’effet de la réforme issue en France de la loi PACTE[60], qui impose la prise en compte, depuis le 22 mai 2020, de l’activité inventive pour la délivrance des brevets français. Les procédures applicables, avant et après délivrance, demeurent cependant différentes[61]. Le Patents Act 1977 ne prévoit pas non plus de certificats d’utilité ou de titres équivalents[62].

2. L’obtention du brevet

309._ Plan_ Nous distinguerons classiquement les conditions de fond (A) et de forme (B) de la protection.

A. Les conditions de fond

310._ En général_ La législation antérieure au Patents Act 1977 était très insuffisante dans sa définition de l’invention brevetable[63]. Le Patents Acts 1977 a repris les conditions de fond de la brevetabilité établies par la Convention sur le brevet européen (CBE). La section 1(1) du Patents Act dispose :

« Un brevet ne peut être délivré que pour une invention pour laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) l’invention est nouvelle ;

b) elle implique une activité inventive ;

c) elle est susceptible d’application industrielle ;

d) la délivrance d’un brevet pour cette invention n’est pas exclue par les alinéas 2) et 3) ou la section 4A ci-dessous

et les références à l’expression «invention brevetable» dans la présente loi doivent être interprétées en conséquence. »

Les sous-sections (2) et (3) visées au point (d) reprennent, en des termes voisins, les dispositions de la CBE[64]. La section 4A vise quant à elle les méthodes de traitement et de diagnostic[65].

311._ L’invention_ Le terme « invention » n’est pas défini dans la loi. La Chambre des Lords (désormais Cour suprême) a eu l’occasion d’aborder ce point en 1996 dans l’affaire Biogen Inc v Medeva plc[66], première décision portant sur la brevetabilité de produits issus du génie génétique. Elle y relève les difficultés posées par toute tentative de définition, ainsi que l’intérêt limité d’une telle discussion, au regard des conditions de la brevetabilité:

Biogen Inc v Medeva plc, [1996] UKHL 18

« 9. Qu’est-ce qu’une invention ?

43. La loi précise les diverses conditions, tant positives (aux paragraphes a) à c)) que négatives (au paragraphe d)) qu’une invention doit satisfaire pour être une « invention brevetable ». Ce schéma pourrait suggérer que, logiquement, il faut d’abord déterminer si l’invention revendiquée peut être correctement décrite comme une invention. Ce n’est que si cette question reçoit une réponse affirmative qu’il sera nécessaire d’examiner si l’invention remplit les conditions prescrites pour être « brevetable ». Dans la pratique, cependant, ce serait une erreur dans la plupart des cas, et source de difficultés inutiles.

44. La Loi ne définit pas la notion d’invention. La section 1(1) avait pour objet de reprendre, « dans la mesure du possible », l’article 52 de la Convention sur le brevet européen (« CBE ») : voir la section 130(7) du Patents Act 1977. L’article 52 ne contient pas non plus de définition de l’invention. Il semble que les parties à la CBE n’aient pas été en mesure de s’entendre sur ce point : V. Singer et Singer, The European Patent Convention (éd. anglaise 1995 par Ralph Lunzer), paragr. 52.04. Mais la raison pour laquelle les parties ont décidé de se passer d’une définition était qu’elles reconnaissaient que la question serait presque toujours théorique. Les quatre conditions énoncées au paragraphe 1(1) font beaucoup plus que restreindre les catégories d’« inventions » qui peuvent être brevetées. Elles contiennent probablement également tous les éléments du concept d’invention au sens ordinaire. Je dis probablement, parce qu’en l’absence d’une définition, on ne peut pas dire avec certitude que l’on ne trouverait pas quelque chose qui remplirait toutes les conditions mais ne pourrait pas être qualifié d’invention. Mais les rédacteurs de la Convention et de la loi, ainsi que les Conseils présents devant nous, n’ont pas pu en donner d’exemples. Au cas où la situation se présenterait, la section 1(5) donne au secrétaire d’État le pouvoir de modifier la liste des éléments exclus par l’alinéa (d) « dans le but d’assurer leur conformité avec les développements de la science et de la technologie ».

45. Étant donné que les quatre conditions sont relativement familières, clarifiées par les définitions de la loi et la jurisprudence des tribunaux et de l’OEB, il sera normalement plus commode de commencer par décider si elles sont satisfaites. Dans presque tous les cas, ce sera la fin de l’investigation. Il se peut qu’un jour il soit nécessaire de décider si quelque chose qui satisfait aux conditions de brevetabilité peut être qualifié d’invention, mais on peut attendre que la question se pose.

46. On peut bien sûr imaginer des cas où l’objet revendiqué n’est manifestement pas une invention, au point qu’il est tentant de s’attaquer au problème en rejetant la revendication sans s’enquérir de trop près de la condition qui n’a pas été remplie. C’est ainsi que, dans l’arrêt Genentech Inc. [1989] R.P.C. 147, 264, Mustill L.J. a déclaré, en se référant au sens ordinaire du mot « invention » : « Vous ne pouvez pas inventer l’eau, bien que vous puissiez certainement inventer des façons de la distiller ou de la synthétiser. » C’est évident, dans un tel cas, il peut sembler pédant de dire que l’eau ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa a) de la section 1(1) parce qu’elle n’est pas nouvelle. Malheureusement, la plupart des affaires portées devant les tribunaux sont plus complexes. Les juges seraient donc bien avisés de mettre de côté leur intuition ou opinion sur ce qui constitue une invention, jusqu’à ce qu’ils aient examiné les questions de nouveauté, d’inventivité, etc. En l’espèce, je crois que l’avocat de Medeva a eu raison de résister à l’invitation de la Cour d’appel de présenter des observations sur la question de savoir si les revendications constituaient une invention. »

Ce débat s’est également déplacé sur le concept de « découvertes », exclues de la brevetabilité[67], qui n’est pas plus défini par la loi. Les remarques précitées de Biogen sont très certainement également applicables ici, et plus largement à la distinction entre invention et découverte[68].

Sous ces réserves, le droit britannique admet de longue date qu’une invention puisse reposer sur une découverte[69]. Ainsi, dans l’affaire In Genentech Inc’s Patent[70], la Cour d’appel de Londres a jugé que la découverte d’une séquence d’acide aminé pouvait constituer une invention lorsqu’elle est incorporée dans un procédé de fabrication. Dans l’affaire Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel[71], la Chambre des Lords a quant à elle jugé qu’une séquence d’ADN, en tant que telle, constituait une simple découverte, mais qu’un procédé permettant de l’isoler et de l’extraire, ainsi que les produits ainsi obtenus, étaient bien constitutifs d’inventions.

312._ Les inventions générées par IA: la jurisprudence Thaler_ La question de la brevetabilité des inventions générées par des systèmes d’intelligence artificielle a été soumise aux tribunaux britanniques dans le cadre de l’affaire « Tahler », relative au système d’intelligence artificielle « DABUS » (pour Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), qui a également connu des développements aux États-Unis[72] et auprès de l’OEB[73], mais également en Afrique du Sud[74] et en Australie[75] et en Nouvelle-Zélande[76],

En l’espèce, Stephen Thaler, créateur du système d’intelligence artificielle DABUS, prétendait que son système avait créé généré deux inventions, portant sur un nouveau type de conteneur d’aliments ou de boissons, et un nouveau type de balise lumineuse et sur nouvelle façon d’attirer l’attention en cas d’urgence. Ces inventions avaient fait l’objet en octobre et novembre 2018 de deux demandes de brevets nationaux[77]. Cependant aucune de ces demandes ne désignait un inventeur humain, les formulaires accompagnant les demandes indiquant que M. Thaler n’était pas un inventeur des inventions décrites. L’UKIPO notifiait alors à M. Thaler qu’il devrait déposer une déclaration attestant la qualité d’inventeur, c’est-à-dire une déclaration identifiant la ou les personnes qu’il croyait être l’inventeur ou les inventeurs de chacune de ces inventions, dans les seize mois suivant la date de dépôt[78]. Dans ses réponses, M. Thaler indiquait que ces deux inventions avaient été créées par DABUS, et qu’il avait acquis le droit au dépôt en tant que propriétaire de cette machine. Après quelques échanges, le Contrôleur rendait une décision de rejet le 4 décembre 2019[79], au motif que DABUS n’était pas une personne au sens des sections 7 (droit au dépôt) et 13 (mention de l’inventeur) du Patents Act, et donc pas un inventeur, et qu’en conséquence DABUS n’avait aucun droit pouvant être transféré à M. Thaler, ce dernier n’ayant pas plus droit à la délivrance d’un brevet au motif qu’il était propriétaire de DABUS.

La High Court, puis la Cour d’appel de Londres, avaient rejeté les recours formés par M. Thaler[80].

L’affaire avait ensuite été porté devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Par arrêt du 20 décembre 2023[81], celle-ci confirme tout d’abord que l’inventeur au sens du Patents Act 1977 doit être personne physique, notamment sur le fondement de l’examen des dispositions des sections 7 (droit au dépôt, définition et l’inventeur) et 13 (mention de l’inventeur) du Patents Act 1977[82]:

Thaler v. Comptroller, [2023] UKSC 49.

« 56. (…) La structure et le contenu des sections 7 et 13 de la loi, en eux-mêmes et dans le contexte de la loi dans son ensemble, ne permettent qu’une seule interprétation : un inventeur au sens du Patents Act 1977 doit être une personne physique, et DABUS n’est pas du tout une personne, et encore moins une personne physique : Il s’agit d’une machine qui, en partant de l’hypothèse factuelle qui sous-tend la présente procédure, a créé ou généré par elle-même les avancées techniques divulguées dans les demandes. J’utilise délibérément ici le terme « progrès technique » plutôt qu’ « invention », et les termes « créer » ou « générer » plutôt que « concevoir » ou « inventer », pour éviter de préjuger de la première question que nous avons à trancher. Mais il est indiscutable que DABUS est une machine, pas une personne (qu’elle soit physique ou morale), et je ne comprends pas que le Dr Thaler suggère le contraire.

57. L’article 130 de la loi de 1977 dispose que le terme « inventeur » a le sens que lui donne la section 7. Comme nous l’avons vu, le paragraphe 7(3) prévoit que le terme « inventeur » s’entend, en ce qui concerne une invention, de l’auteur réel de l’invention. Rien n’indique que le terme « concepteur » a ici une signification autre que son sens ordinaire, c’est-à-dire désignant une personne qui conçoit un produit ou un procédé nouveau et non évident (l’invention), susceptible d’application industrielle et pouvant être protégée par le système des brevets.

58. Cette interprétation est également conforme à l’économie de la section 7 déjà mentionnée. Ainsi une demande de brevet peut être présentée par toute personne (section 7(1)). Et il existe une présomption réfragable selon laquelle la personne qui présente la demande a le droit de se voir accorder le brevet (section 7(4)).

59. Toutefois, un brevet ne peut être délivré qu’à une personne appartenant à l’une des trois catégories de personnes énumérées à la section 7(2). La première personne à qui un brevet peut être délivré est l’inventeur (article 7(2)(a)). Mais, de préférence à l’inventeur, il peut être accordé à une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article 7(2)b), ou au successeur ou aux successeurs en titre de toute personne mentionnée aux alinéas a) ou b) (article 7(2)c)) – qui sont également des personnes dotées de la personnalité juridique, mais pas nécessairement des personnes physiques (…)

(…)

65. La section 13 confirme également qu’un inventeur doit être une personne. Je dois y revenir pour examiner les autres questions soulevées dans le présent pourvoi. Mais pour l’instant, il suffit de se référer à la section 13(1) qui confère à l’inventeur le droit d’être mentionné, et à la section 13(2) qui exige du déposant qu’il dépose la déclaration identifiant la ou les personnes qu’il croit être l’inventeur ou les inventeurs. Rien dans aucune de ces dispositions ne laisse entendre qu’un inventeur peut être une machine. »

Elle confirme également que le Patents Act 1977 ne donne pas le droit à une personne d’obtenir un brevet pour un produit ou procédé créé de manière autonome par une machine, notamment sur le fondement de son droit de propriété sur la machine[83].

La question du traitement des inventions relatives à l’intelligence artificielle est abordée plus loin[84].

313._ Les inventions exclues de la brevetabilité_ Elles sont tout d’abord visées aux sections 1(2), 1(3) et 4A du Patents Act 1977. La section 1(2) dispose :

« Ne constitue pas (notamment) une invention aux fins de la présente loi, tout ce qui consiste en :

a) une découverte, une théorie scientifique ou une méthode mathématique;[85]

b) une œuvres littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou toute autre création esthétique de quelque nature que ce soit ;

c) un plan, un principes ou une méthode dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques[86], ou un programme d’ordinateur;[87]

d) une présentation d’informations;[88]

toutefois, ces dispositions n’excluent qu’un élément soit considéré comme une invention aux fins de la présente loi que dans la mesure où un brevet ou une demande de brevet concerne un de ces éléments considéré en tant que tel. »

Les conditions générales d’application des exclusions visées à cette section 1(2) ont été précisées par la Cour d’Appel de Londres dans l’affaire Aerotel[89]. La Cour a proposé à cette occasion un test en quatre étapes. Selon ce test, le tribunal saisi doit:

- tout d’abord, interpréter correctement la revendication,

- ensuite, identifier la contribution du demandeur (à l’état de la technique),

- puis, se demander si la contribution est exclusivement couverte par la matière sujette à exclusion,

- et enfin, vérifier si la contribution réelle ou alléguée est bien de nature technique (une invention revendiquée dont l’unique contribution n’est pas de nature technique ou entre dans la catégorie des objets exclus devant être rejetée).

Cette approche, est différente de celle de l’OEB, qui a abandonné le critère de la contribution ou de l’effet technique dans le contexte des articles 52(2) et (3) de la CBE[90]. Cependant, la Cour d’appel a considéré que la pratique de l’OEB sur ce point n’était pas suffisamment fixée pour justifier l’abandon des précédents anglais sur ce point[91]. Le test Aerotel est donc celui appliqué par l’Intellectual Property Office dans la détermination des exclusions de la section 1(2).

La section 1(3) du Patents Act 1977 vise quant à elle « une invention dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre et à la moralité publics »[92]. La section 1(4) précise qu’une exploitation ne doit pas être considérée comme contraire à l’ordre et à la moralité publics du seul fait de son interdiction au Royaume-Uni. En conséquence, la simple illicéité ne justifie pas elle seule l’exclusion de la brevetabilité[93].

Enfin, la section 4A vise les méthodes de traitement et de diagnostic. Elle est rédigée depuis le 13 décembre 2007 comme suit :

« 4A.- (1) Un brevet ne peut être accordé pour une invention portant sur

a) une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou

b) une méthode de diagnostic pratiqué sur le corps humain ou animal.

2) Le paragraphe (1) ci-dessus ne s’applique pas à une invention consistant dans une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode.

(3) Dans le cas d’une invention consistant en une substance ou une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fasse partie de l’état de la technique n’empêche pas que l’invention soit considérée comme nouvelle si l’utilisation de la substance ou de la composition dans l’une de ces méthodes ne fait pas partie de l’état de la technique.

(4) Dans le cas d’une invention consistant en une substance ou une composition destinée à une utilisation spécifique dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fasse partie de l’état de la technique n’empêche pas que l’invention soit considérée comme nouvelle si cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l’état de la technique.»

Comme indiqué, les décisions des Chambres de recours de l’OEB ont valeur d’autorité et, dans la mesure où sa jurisprudence est fixée sur un point[94], seront généralement suivies par les tribunaux du Royaume-Uni.

314._ L’exclusion des programmes d’ordinateur: définition du « programme d’ordinateur »_ La question de la définition du « programme d’ordinateur » visé à la section 1(2) précitée a récemment fait l’objet d’une analyse poussée dans l’affaire Emotional Perception, qui a fait l’objet de deux décisions remarquées en 2023 et 2024[95], et dont il sera également question plus loin, à propos de l’effet technique du logiciel[96].

En l’espèce, l’invention litigieuse portait sur système amélioré de recommandations de fichiers multimédias (musicaux) à un utilisateur final, capable d’offrir des suggestions en faisant passer la musique par un réseau de neurones formé pour effectuer des catégorisations. La demande de brevet correspondante avait été rejetée par l’IPO, qui avait considéré que l’invention portait sur un programme d’ordinateur au sens de la section 1(2) du Patents Act 1977. Sur appel, par une décision remarquée de novembre 2003[97], la High Court avait jugé qu’une invention impliquant un réseau de neurones artificiels n’est pas un programme d’ordinateur en tant que tel, couvert par l’exclusion. Pour en arriver à cette conclusion, la High court avait distingué deux types de réseau de neurones envisageables pour des fonctions identiques : les réseaux purement physiques ou matériels, et les réseaux émulés au travers d’un logiciel. Pour la Cour, un réseau matériel ne constitue pas un logiciel, dans la mesure où n’implémente pas une série d’instructions prédéterminées par un humain, et fonctionne selon quelque chose qu’il a appris lui-même. Elle considérait alors que le même raisonnement devrait s’appliquer au réseau émulé, qui ne constitue dès lors pas un logiciel[98]. Elle jugeait que seul le programme qui réalise ou initie l’apprentissage de l’IA pouvait être considéré comme un logiciel[99], mais relevait que ce programme n’était pas revendiqué en tant que tel en l’espèce.

Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel de Londres, dans un arrêt du 19 juillet 2024 [100]. La Cour d’appel (Nicola Davies, Arnold and Birss LJJ) y revient en détail sur la définition des programmes d’ordinateur, et retient une définition centrée sur une série d’instructions destinées à un ordinateur[101], tout en écartant comme non pertinentes les critères complémentaires évoqués par la High Court[102]. Elle considère dès lors que le réseau de neurones, quelle que soit la façon dont il est mis en oeuvre, constitue bien un ordinateur, c’est à dire une machine pour traiter de l’information[103].

315._ Programmes d’ordinateur: portée de l’exclusion (l’effet technique)_ Les programmes d’ordinateur sont exclus lorsqu’ils sont revendiqués en tant que tels, le test de l’arrêt Aerotel[104] étant par ailleurs applicable aux inventions impliquant un logiciel. Dans l’affaire Halliburton Energy Services Inc’s Applications[105], la High Court a jugé qu’« un ordinateur programmé pour accomplir une tâche qui apporte une contribution à l’état de l’art d’une nature technique est une invention brevetable et peut être revendiquée comme telle »[106]. Ainsi le programme d’ordinateur qui réalise une contribution de cette nature n’est pas couvert par l’exclusion, car il constitue plus qu’un programme d’ordinateur. Cependant, l’association d’un programme d’ordinateur avec un matériel informatique standard, si elle permet d’échapper à l’exclusion liée à la revendication d’un programme d’ordinateur en tant que tel, ne permettra pas la brevetabilité de l’invention, dans la mesure où le matériel ne sera pas considéré comme un élément de la contribution.

La Cour d’appel de Londres a précisé la portée de brevetabilité des inventions logicielles dans l’arrêt Symbian[107]. En l’espèce, la demande décrivait une invention permettant d’éviter certains blocages dans le fonctionnement d’un ordinateur. Les revendications portaient sur une méthode et un logiciel destinés à la mettre en œuvre. L’Intellectual Property Office avait rejeté la demande au motif qu’elle portait sur un logiciel en tant que tel. La Cour d’appel de Londres rappelle que l’appréciation de la brevetabilité implique l’identification de la contribution technique afin de décider si elle consitute « l’objet exclu de la protection ». Elle considère qu’en l’espèce l’invention résout un problème technique concernant le fonctionnement interne d’un ordinateur, et qu’elle ne porte pas sur un programme d’ordinateur en tant que tel[108]. Dans l’affaire AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents[109], la High Court a synthétisé la jurisprudence dans ce domaine et dégagé des indices pour déterminer si le logiciel a apporté une contribution à l’état de la technique. Pour la Cour ils consistent à déterminer :

- si l’effet technique revendiqué a un effet technique sur un procédé mis en œuvre à l’extérieur de l’ordinateur ;

- si l’effet technique revendiqué est produit au niveau de l’architecture de l’ordinateur, c’est-à-dire s’il est produit indépendamment des données traitées ou des applications exécutées ;

- si l’effet technique revendiqué a pour effet de faire fonctionner l’ordinateur d’une façon nouvelle ;

- si l’ordinateur est plus rapide ou plus fiable ;

- ou si le problème perçu est résolu par l’invention revendiquée, et pas simplement contourné[110].

Dans l’affaire HTC v Apple[111], la Cour d’appel, tout en reconnaissant l’intérêt de ces indices, propose la synthèse suivante de sa jurisprudence :

« Dès lors, comment déterminer si une invention a réalisé une contribution à l’état de la technique ? (…) Premièrement, il n’est pas possible de definir une règle claire aux fins de déterminer si un programme est exclu ou non, et chaque affaire doit être traitée au cas par cas et conformément aux indications données par la Cour d’Appel dans les affaires Merrill Lynch et Gale et par les Chambres de recours dans les affaires [T 0208/84, T 06/83, et T 115/85].

Deuxièmement, Le fait que les améliorations soient apportées aux logiciels programmés dans l’ordinateur plutôt qu’au matériel informatique constituant l’ordinateur ne fait pas de différence. Comme je l’ai dit, l’analyse doit porter sur la substance non pas sur la forme (the analysis must be carried out as a matter of substance not form).

Troisèmement, les exclusions sont cumulatives (…).

Quatrièmement, il s’ensuit qu’il est utile de se demander ce que l’invention apporte réellement à l’état de la technique en termes pratiques, au-delà du fait qu’elle concerne un programme d’ordinateur. Si l’unique contribution consiste dans un objet exclu alors elle n’est pas brevetable.

Cinquièmement, et inversement, il est également utile de se demander si l’invention peut être considérée comme résolvant un problème essentiellement d’ordre technique, que ce problème se trouve à l’intérieur à l’extérieur de l’ordinateur. Une invention qui résout un problème technique à l’intérieur d’un ordinateur aura un effet technique pertinent en ce qu’elle rendra l’ordinateur, en tant qu’ordinateur, plus performant, par exemple en augmentant sa rapidité. Une invention qui résout un problème technique en dehors de l’ordinateur aura également un effet technique pertinent, par exemple si elle contrôle un processus technique amélioré. Dans les deux cas elle ne sera pas exclue comme portant sur un programme d’ordinateur en tant que tel aux termes de l’article 52 [de la CBE] »[112]

La jurisprudence offre plusieurs exemples d’inventions logicielles jugées non brevetables pour défaut d’effet technique[113].

316._ Application aux réseaux de neurones qualifiables de logiciels_ Dans l’affaire Emotional Perception précitée, la High Court avait pris soin d’examiner la question du critère de contribution technique appliquée à une invention revendiquant un logiciel utilisé pour l’apprentissage d’une IA. En l’espèce, la cour avait considéré que l’effet technique de l’invention allait au-delà du fonctionnement de l’ordinateur, et échapperait ainsi à l’exclusion[114]. La Cour d’appel s’est prononcée dans le sens contraire, en s’appuyant notamment sur la décision Yahoo de l’OEB[115], en jugeant qu’en l’espèce l’invention ne produit pas d’effet technique, en raison du caractère esthétique de la contribution[116].

317._ Invention d’IA: les lignes directrices de l’UKIPO_ L’UKIPO a publié en septembre 2022 des lignes directrices sur l’examen des demandes de brevet relatives à l’intelligence artificielle, modifiées en dernier lieu en mai 2024, qui donnent des indications sur l’application des exclusions du champ de la brevetabilité dans ce domaine, et examinent également brièvement l’exigence de suffisance de la divulgation de ces inventions[117]. Elles sont accompagnées de 18 exemples d’application (« scenarios »)[118]. Ces lignes directrices et exemples (en particulier les senarios 13 à 15 impliquant des réseaux de neurones) ont été par la suite modifiés pour prendre en compte la décision de la High Court dans l’affaire Emotional Perception précitée, qui s’imposait à UKIPO. Elles ont été suspendues temporairement dans l’attente de la décision d’appel dans ce dossier[119], rendue en mai 2024. Elles devraient donc être modifiées sur la question précise des inventions revendiquant des réseaux de neurones, en particulier dans les scénarios 13 à 15.

Les lignes directrices confirment tout d’abord la brevetabilité des inventions de l’IA dans tous les domaines technologiques. Elles précisent ensuite que si ces inventions sont des inventions mises en œuvre par ordinateur, qui reposent sur des méthodes mathématiques et des programmes informatiques, les exclusions correspondantes sont appliquées en considération, non pas de la forme, mais de la substance de l’invention, au regard des tâches ou processus qu’elle exécute. Ainsi, lorsque la tâche ou le processus exécuté par une invention d’IA apporte une contribution technique à l’état de la technique connu, l’invention n’est pas exclue et est brevetable. Les lignes directrices précisent qu’une invention d’IA apporte une contribution technique si :

- elle incarne ou exécute un processus technique qui existe indépendamment d’un ordinateur, ou

- elle contribue à résoudre un problème technique extérieur à un ordinateur ou interne de l’ordinateur lui-même, ou

- s’il s’agit d’une nouvelle façon d’exploiter un ordinateur au sens technique du terme.

A l’inverse, une invention d’IA n’apporte pas de contribution technique si :

- elle se rapporte uniquement à des éléments exclus (par exemple une méthode commerciale), sans y ajouter,

- elle se rapporte uniquement au traitement ou à la manipulation d’informations ou de données, sans y ajouter, ou si

- elle consiste simplement un programme optimisé ou mieux écrit pour un ordinateur conventionnel, sans y ajouter.

L’UKIPO précise que ces conditions s’appliquent aux inventions relevant de l’« IA appliquée » ou de l’« IA de base », et s’appliquent également l’entraînement des inventions d’IA. L’Office ajoute que la protection par brevet est possible pour les ensembles de données d’entraînement lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une invention apportant une contribution technique, mais rappelle que les revendications portant sur des ensembles de données caractérisés uniquement par leur contenu informatif sont exclues en tant que présentation d’informations en tant que telles.

Comme indiqué, la position concernant les réseaux de neurones issue du jugement de la High Court dans l’affaire Emotional Perception, notamment traduite dans les exemples (scenarios) 13 à 15 du guide (respectivement: optimising a neural network; avoiding unnecessary processing using a neural network; active training of a neural network), et allant dans le sens de la non-application de l’exclusion, devrait être modifiée à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel dans ce dossier.

Enfin, l’UKIPO indique que la suffisance de la divulgation d’une invention d’IA ou d’un ensemble de données s’apprécie de la même façon que pour toute autre invention[120].

318._ Les inventions dans le domaine du vivant et des biotechnologies_ Les Patent Regulations 2000 ont transposé les articles 1 à 11 de la directive 98/44/CE sur les inventions dans le domaine de la biotechnologie. Leur régime est inscrit à la section 76A et à l’Annexe A2 du Patents Act (biotechniological inventions). La section 76A dispose:

« (1) Les dispositions de la présente loi, ainsi que les dispositions prises en application de la loi, s’appliquent à un brevet ou à une demande de brevet portant sur une invention biotechnologique, sous réserve des dispositions de l’Annexe A2.

(2) Rien dans la présente section ou dans l’Annexe A2 ne peut être interprété comme affectant l’application d’une disposition en relation avec une autre forme de brevet ou demande de brevet. »

L’Annexe A2 reprend les dispositions de la directive 98/44/CE. Elle précise tout d’abord que la brevetabilité d’une invention ne peut être refusée au seul motif qu’elle porte sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique[121]. Elle ajoute qu’une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel[122].

Les exclusions de la brevetabilité sont visées au paragraphe 3 de l’Annexe. Aux termes de ce paragraphe, ne sont pas brevetables:

- le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables;

- les procédés de clonage des êtres humains;

- les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;

- les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

- les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

- Et les variétés végétales et les races animales et les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux, qui ne sont pas des procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

Les définitions du « procédé microbiologique », d’un « procédé essentiellement biologique » et de la variété végétale, conformes à la directive (et règlement CE n°2100/94 pour la variété végétale) sont inscrites au paragraphe 11 de l’Annexe[123]. Les paragraphes 4 à 5 transposent les précisions de la directive sur la portée des exclusions :

« 4. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

5. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. »

Le paragraphe 6 ajoute que l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

Quant aux règles de la directive concernant la portée de la protection, elles sont transposées aux paragraphes 7 à 10 de l’annexe, comme suit :

« 7. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

8. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

9. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve du paragraphe 3(a) ci-dessus, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.

10. La protection conférée aux paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications. »

Enfin, les exceptions relatives à la reproduction des animaux et à l’utilisation de matériels de reproduction par les fermiers prévues par la directive 98/44/CE ont été introduites par les Patents Regulations 2000[124].

S’agissant des décisions de la CJUE antérieures à la fin de la période de transition adoptées dans ce domaine[125], on rappellera que le Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 a modifié les règles relatives à leur autorité[126]. Ces arrêts s’imposent toujours aux tribunaux à l’exception de la Cour suprême et de la Cour d’appel, mais la loi prévoit désormais une liste non exhaustive de facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte pour décider de diverger de cette jurisprudence retenue, incluant notamment tout changement de circonstances pertinent, et le risque de « restriction au développement adéquat de la loi domestique » (« whether the assimilated EU case law restricts the proper development of domestic law »). Enfin, le Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 a introduit deux nouvelles sections dans le European Union (Withdrawal) Act 2018, qui mettent en place un mécanisme permettant aux tribunaux de soumettre des questions importantes relatives à la « jurisprudence assimilée de l’EU » à la Cour d’appel. Ces modifications pourront entraîner un ajustement de la jurisprudence dans notre domaine. On notera cependant qu’en application des textes antérieurs au Retained EU Law (Revocation and Reform) Act, la Cour d’appel de Londres (qui n’était déjà plus liée par les précédents européens) avait a clairement indiqués qu’elle n’avait pas l’intention de s’écarter de la jurisprudence de la CJUE, notamment pour des raisons de sécurité juridique[127].

Les décisions de l’OEB ont quant à elles valeur d’autorité dans les conditions déjà décrites[128],

319._ La nouveauté et les divulgations non opposables_ La nouveauté est définie dans la section 2 du Patents Act, qui précise également les divulgations non opposables, conformément au texte des articles 54 et 55 de la CBE. S’agissant de la définition de la nouveauté, le texte dispose :

« 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2) S’agissant d’une invention, l’état de la technique comprend tout élément (produit, procédé, information relative au produit ou au procédé, ou toute autre chose) qui a été rendu accessible au public (au Royaume-Uni ou ailleurs) par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen, à une date antérieure à la date de priorité de l’invention.

3) Dans le cas d’une invention à laquelle une demande de brevet ou un brevet se rapporte, l’état de la technique comprend également les éléments contenus dans d’autres demandes de brevet qui ont été publiées à la date de priorité de l’invention mentionnée en premier lieu ou après cette date, si les conditions suivantes sont remplies, à savoir:

a) ces éléments figuraient dans ladite demande de brevet telle qu’elle a été déposée et publiée;

b) la date de priorité de ces éléments est antérieure à celle de l’invention. »

Ainsi, l’État de la technique comprend (1) tous les éléments mis à la disposition du public par une description écrite ou orale, une utilisation ou tout autre moyen avant la date de dépôt (date de priorité) et (2) le contenu des demandes de brevet du Royaume-Uni, de demandes de brevet européennes (Royaume-Uni) et internationales désignant le Royaume-Uni entrées dans la phase nationale ou régionale, et portant une date de dépôt antérieure (date de priorité) publiées à cette date ou après. Comme en droit français, la totalité du contenu des demandes est réputée faire partie de l’état de la technique (whole content approach)[129].

Dans l’affaire SmithKline Beecham Plc’s (Paroxetine Methanesulfonate) Patent[130], la Chambre des Lords a précisé que l’antériorité opposable devait satisfaire à deux conditions : une divulgation préalable (qui aboutirait en principe à une contrefaçon du brevet), d’une part, et la possibilité d’une mise en œuvre de l’invention (identique à l’exigence posée en matière de dépôt), d’autre part.

Les divulgations non opposables sont définies aux points 4 et 5, et sont similaires à celles prévues en droit français. La divulgation n’est pas prise en compte pour déterminer la nouveauté si elle a eu lieu au cours des six mois qui précèdent la date de dépôt en raison (a) d’éléments directement ou indirectement obtenus d’une manière illicite de l’inventeur ou par suite de la violation d’une obligation de confidentialité ou (b) de la présentation de l’invention par l’inventeur à une exposition internationale[131].

Aucun délai de grâce général similaire à celui institué aux États-Unis n’est prévu.

320._ Premier usage médical d’une substance connue et seconde application thérapeutique _ La section 4(A)(3) du Patents Act dispose :

« Dans le cas d’une invention consistant en substance ou d’une composition destinée à être utilisée dans une telle méthode [de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic], le fait que la substance ou la composition fait partie de l’état de l’art n’empêchera pas l’invention d’être nouvelle si l’utilisation de la substance ou de la composition dans une telle méthode ne fait pas partie de l’état de l’art. »

Dans cette hypothèse, il est possible d’obtenir un brevet pour l’utilisation de la substance ou composition en traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic. La seconde application thérapeutique est également brevetable dans les conditions posées par la section 4(A)(4), qui dispose :

« Dans le cas d’une invention se composant d’une substance ou d’une composition pour un usage spécifique dans une telle méthode, le fait que la substance ou la composition fait partie de l’état de l’art n’empêchera pas l’invention d’être nouvelle si cette utilisation spécifique ne fait pas partie de l’état de l’art. »

Ces règles n’affectent pas l’exigence d’activité inventive. Ainsi, si l’utilisation de la même substance sous un nouveau dosage pour traiter la même maladie peut constituer un usage nouveau[132], l’activité inventive fera défaut, dans la mesure où la recherche du dosage optimal est une pratique normale[133]. L’effet thérapeutique revendiqué doit également être démontré[134].

321._ L’activité inventive (inventive step)_ La section 3 du Patents Act 1977 reprend sur ce point le texte de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen, et dispose:

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente d’un élément faisant partie de l’état de la technique en vertu uniquement de l’article 2.2 (et abstraction faite de l’article 2.3) ».

L’interprétation de cette disposition ne semble pas ici différer, du moins dans ses principes, des solutions européennes et françaises[135]. Le test d’obviousness, initalement résumé par la Cour d’appel de Londres dans son arrêt Windsurfing International (rendu sur la base du Patents Act 1949)[136], a été reformulé par cette dernière en 2007 dans l’arrêt Pozzoli[137]. Pour la Cour, le test impose:

« 1) a) d’identifier l’« homme de l’art » (« person skilled in the art »)

b) d’identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne ;

2) d’identifier le concept inventif de la revendication en question ou, s’il n’est pas facile de le faire, l’interpréter ;

3) d’identifier les différences, le cas échéant, entre l’élément cité comme faisant partie de l’« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou de la revendication telle qu’interprétée;

4) et de déterminer si, considérées sans aucune connaissance de l’invention alléguée telle que revendiquée, ces différences constituent des étapes qui auraient été évidentes pour l’homme du métier ou si elles nécessitent un certain degré d’inventivité »[138].

Nous renvoyons pour le surplus aux développements du Manual of Patent Practice, s’agissant notamment de la détermination de l’homme de l’art (skilled person) et de ses connaissances[139], et des questions portant sur l’état de la technique (étant précisé sur ce dernier point, que conformément aux principes européens, il est bien évidemment possible de combiner différents éléments de l’état de la technique dans la détermination de l’activité inventive)[140].

322._ L’application industrielle_ Aux termes de la section 4 du Patents Act, qui reprend l’article 57 de la Convention CBE, « une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ». Le terme industrie est également compris dans un sens large[141]. La question de l’application industrielle d’un gêne a fait l’objet d’une appréciation par la Cour Suprême en 2011 dans l’affaire Human Genome Sciences v Eli Lilly[142], qui renvoie sur ce point à l’approche adoptée par la Chambre de recours technique de l’OEB[143].

B. Les conditions de forme

323._ Les registered patent attorneys_ Aux Royaume-Uni toute personne peut en représenter une autre dans les formalités liées au dépôt d’un brevet. Cependant, seul un registered pattent attorney peut utiliser l’appellation patent agent ou patent attorney[144]. Le régime général de la profession est inscrit au CDPA 1988. Le Patent Attorney, personne physique ou morale, peut, dans les limites et conditions prévues par la loi, faire profession d’agent aux fins de déposer les demandes de brevets et de conduire les procédures applicables devant le Contrôleur[145]. Les Chartered patent agents peuvent également plaider devant l’Intellectual Property Entreprise Court (IPEC), qui remplace les Patents County Court[146]. L’organisme professionnel des registered pattent attorneys est le Chartered Institute of Patent Attorneys.

Les relations entre les patents attorneys et leurs clients sont soumises à des règles de confidentialité similaires à celles applicables aux relations entre les solicitors et leurs clients[147].

324._ L’Intellectual Property Office et le Comptroller of Patents_ Faisant suite à une recommandation du Rapport Gowers de 2006[148], l’ancien Patent Office a pris le nom d’Intellectual Property Office le 2 avril 2007. L’office est une agence du Department for Business, Innovation and Skills. Il est dirigé par le Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (ci-après le « Contrôleur »).

325._ La demande_ Aux termes de la section 7(1) du Patents Act, toute personne peut déposer une demande de brevet, soit individuellement, soit conjointement avec une autre personne. La demande de brevet doit contenir (a) une demande de délivrance d’un brevet, (b) des spécifications (specifications) contenant une description de l’invention (description), une ou des revendications (claims) et tout dessin visés dans la description ou dans une revendication (drawings); et (c) un abrégé (abstract)[149].

Les spécifications doivent exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse la réaliser[150]. Les revendications doivent (a) définir l’objet de la protection (b) être claires et précises (c) être soutenues par la description et (d) se rapporter à une invention ou à un groupe d’inventions qui sont liées de manière à former un concept inventif unique[151]. L’abrégé fournit l’information technique essentielle sous forme résumée[152].

Une demande de brevet peut être retirée à tout moment avant délivrance du brevet[153].

Les demandes divisionnaires sont possibles. En revanche, et contrairement aux États-Unis, la loi ne permet pas les demandes de continuations partielles (continuation in part)[154].

D’un point de vue pratique, l’UKIPO a mis en place depuis 2021 des procédures de simplification des dépôts et d’accélération des procédures, au travers du One IPO Transformation Programme qui a vocation à fournir un service unique et intégré pour la gestion de tous les droits de propriété intellectuelle du Royaume-Uni[155].

326._ L’examen et la délivrance du brevet_ Une fois la demande déposée, un examen de la régularité formelle du dépôt et paiement des redevances applicable est réalisé. La demande est alors transmise à un examinateur pour un examen préliminaire (preliminary examination) des conditions de brevetabilité[156]. Cet examen donne lieu à un rapport, communiqué au demandeur (en pratique dans un délai de quatre à six mois à compter du dépôt). Celui-ci peut formuler des observations et dans certains cas modifier ses revendications (sans les étendre cependant à un élément non visé dans les spécifications). Il peut également retirer sa demande.

Si l’examen préliminaire est satisfait, la demande est publiée avec le rapport de recherche et, le cas échéant, les revendications modifiées[157]. Cette publication doit avoir lieu au plus tôt après l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de dépôt ou la date de priorité, selon le cas (et sauf retrait ou retrait de la demande antérieur) [158]. La publication peut avoir lieu plus tôt sur demande du déposant. Si le brevet est en état d’être délivré avant l’expiration des dix-huit mois, la délivrance est repoussée d’au moins mois à compter de la publication, afin de permettre aux tiers de formuler des observations[159]. Comme indiqué la demande est publiée avec le rapport de recherche, généralement délivré bien avant l’expiration du délai de publication.

Une phase d’examen (substantive examination) commence à publication de la demande[160], qui donne lieu au dépôt d’un nouveau formulaire et au paiement d’une seconde redevance. L’examen doit être demandé dans les six mois du dépôt. L’examen porte sur l’ensemble des conditions de brevetabilité. Les spécifications et les revendications peuvent être modifiées pour répondre aux remarques de l’examinateur. En l’absence d’objections ou si celles-ci sont satisfaites, le brevet est publié.

Afin d’accélérer l’examen, l’Intellectual Property Office a mis en place depuis 1995 une procédure plus rapide de recherche et d’examen combinée (combined search and examination procedure), qui intervient lorsque la demande d’examen est formée au moment du dépôt.

Une voie rapide (et gratuite) pour les inventions apportant un bénéfice écologique (green channel) a également été instituée en 2009. Ce service permet aux demandeurs de formuler par écrit une demande de traitement accéléré de leur demande de brevet si l’invention présente un avantage environnemental. Le demandeur doit décrire cet avantage (qui ne fait pas l’objet d’une enquête), et préciser quel stade de la procédure il souhaite accélérer (recherche, examen, recherche et examen combinés, et/ou publication). Ces traitements accélérés peuvent également être accordés pour les autres types d’inventions, mais sur justification (l’UKIPO donne l’exemple de la connaissance d’un contrefacteur potentiel, ou du besoin de sécuriser un investisseur). L’IPO maintient une base de données des demandes éligibles au green channel traitées selon cette procédure[161].

Ces procédures accélérées sont également applicables aux demandes PCT[162], et l’Intellectual Property Office participe à l’initative Patent prosecution highway et au programme Global patent prosecution highway d’accélération du traitement des demandes de brevet déjà examinées par un des offices étrangers partenaire[163].

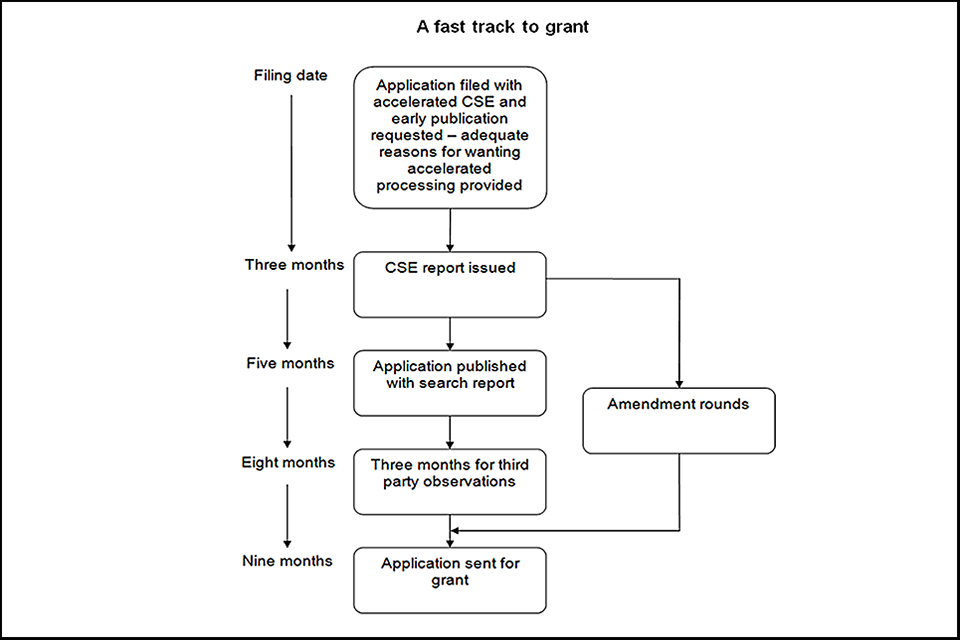

Exemple de calendrier accéléré (fast-track)[164]

3. La propriété et l’exploitation de l’invention

A. La titularité du brevet

327._ Le droit au brevet_ Aux termes de la section 7(2) du Patents Act, le droit au brevet appartient en principe à l’inventeur ou aux coinventeurs et leur ayant cause[165]. L’inventeur est la personne physique qui a conçu l’invention[166]. Comme nous l’avons vu, ces règles ont récemment été précisées dans le contexte des inventions générées par IA, en dernier lieu par la Cour suprême dans son arrêt Thaler v. Comptroller[167]. La Cour y confirme que l’inventeur au sens du Patents Act 1977, et notamment de ses articles 7 (droit au dépôt) et 13 (mention de l’inventeur), est nécessairement une personne physique, et que le Patents Act 1977 ne donne pas le droit à une personne d’obtenir un brevet pour un produit ou procédé créé de manière autonome par une machine, notamment sur le fondement de son droit de propriété sur la machine[168].

La loi établit également une présomption réfragable de titularité en faveur du déposant[169].

Les litiges relatifs au droit au brevet (antérieurs et postérieurs à la délivrance) peuvent être soumis au Contrôleur[170], qui peut décliner sa compétence au profit du tribunal.

328._ Les inventions de salariés_ Au Royaume-Uni, l’invention réalisée par un salarié appartient à l’employeur si elle a été réalisée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions habituelles ou à l’occasion d’une mission exceptionnelle en dehors de ses fonctions habituelles et qui lui aurait été spécialement confiée, pourvu qu’une invention puisse avoir été raisonnablement espérée de cette mission[171].

Cette catégorie correspond plus ou moins à nos inventions de mission. Elle est étendue aux inventions créées par des salariés ayant pour mission de servir les intérêts de leur entreprise, c’est-à-dire les dirigeants et membres des conseils d’administration. Les autres inventions appartiennent au salarié[172]. A noter que la loi prévoit une compensation du salarié si l’invention et le brevet qui en découlent profitent de manière exceptionnelle à l’employeur.[173] La jurisprudence sur type de rémunération est très rare[174].

329._ Le droit moral de l’inventeur_ Au termes de la section 13 du Patents Act 1977, l’inventeur ou les coinventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans tous les brevets accordés pour l’invention, et auront également le droit d’être mentionnés, si possible, dans toute demande publiée de brevet pour l’invention. L’inventeur peut renoncer à son droit d’être identifié (ou demander à ce que son adresse soit supprimée)[175], mais doit justifier des raisons de cette renonciation (sauf concernant le retrait de son adresse) auprès du Contrôleur[176].

330._ Propriété et copropriété du brevet_ Le Patents Act 1977 utilise le terme proprietor pour désigner le titulaire du brevet. La section 30 dispose qu’un brevet ou une demande de brevet est une propriété mobilière (personal property)[177]. Tout brevet ou toute demande de brevet on peut être cédé, concédé, ou faire l’objet de sûretés[178].

Le propriétaire du brevet peut également à tout moment renoncer à son brevet par notification adressée au Contrôleur[179]. Une opposition à cette renonciation peut être formée devant le Contrôleur[180]. Si Contrôleur considère que le brevet peut être abandonné, il peut accepter la demande, et le brevet cesse d’avoir effet au jour de la publication de son acceptation au bulletin des brevets[181]. Dans ce cas aucune action en contrefaçon ne peut être formée ou subsister pour tout acte antérieur à cette date[182].

Lorsqu’un brevet est accordé à deux personnes ou plus, chacune d’elle a droit, sauf accord contraire, à une quote-part égale du brevet[183]. Sauf accord contraire, chacun des copropriétaires peut exploiter le brevet, pour son propre avantage, sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires et sans avoir à lui ou leur rendre compte[184]. Par ailleurs, sauf accord contraire, un copropriétaire ne peut, sans le consentement des autres copropriétaires (a) modifier les spécifications du brevet ou demander une telle modification ou demander la radiation du brevet, ou (b) accorder une licence du brevet ou céder ou constituer un nantissement du brevet ou d’une partie du brevet[185].

La loi prévoit également que lorsqu’un produit breveté est vendu ou transféré par l’un des copropriétaires, le cessionnaire peut exploiter le produit comme s’il lui avait été vendu ou transféré par le titulaire unique du brevet[186].

B. L’étendue de la protection

331._ Les droits exclusifs du breveté_ Ces droits, présentés de manière négative (restricted acts), sont définis à la section 60(1) à (3) du Patents Act. La section 60(1) correspond aux actes de contrefaçon primaire. Elle dispose :

« 60.- (1) sous réserve des dispositions de cette section, une personne contrefait un brevet portant sur une invention si, mais seulement si, alors que le brevet est en vigueur, il accomplit l’un des actes suivants au Royaume-Uni par rapport à l’invention sans consentement du propriétaire du brevet, c’est-à-dire :

(a) lorsque l’invention est un produit, il fabrique[187], distribue (disposes of)[188], offre de distribuer, utilise ou importe le produit ou le détient[189] en vue d’une distribution ou autrement ;

(b) lorsque l’invention est un procédé, il utilise le procédé[190] ou propose de l’utiliser au Royaume-Uni quand il sait, ou quand il apparaît évident à une personne raisonnable dans les circonstances, que son utilisation sans consentement du propriétaire serait une contrefaçon du brevet ;

(c) lorsque l’invention est un procédé, il distribue (disposes of), offre à la distribution, utilise ou importe tout produit obtenu directement au moyen du procédé ou détient un tel produit en vue de la distribution ou autrement ».

Les sections 60(2) et 60(3) visent les actes de contrefaçon secondaire (indirect use of the invention, contributory infringement). Elles disposent :

« (2) sous réserve des conditions suivantes, une personne (autre que le propriétaire du brevet) contrefait également un brevet pour une invention si, alors que le brevet est en vigueur et sans consentement du propriétaire, il fournit ou offre à l’approvisionnement au Royaume-Uni à une personne autre qu’un titulaire d’une licence ou toute autre personne autorisée à travailler l’invention, un des moyens concernant un élément essentiel de l’invention, permettant de mettre en œuvre l’invention, quand il sait, ou qu’il apparaît évident à une personne raisonnable dans ces circonstances, que ces moyens permettent et ont pour objet de mettre en œuvre l’invention au Royaume-Uni.

(3) le paragraphe (2) ci-dessus ne s’appliquera pas à l’approvisionnement ou à l’offre d’un produit commercial de base à moins que l’approvisionnement ou la proposition soit fait afin d’inciter la personne fournie ou, selon les circonstances, la personne à qui la proposition est faite, à commettre un acte constitutif d’une contrefaçon du brevet aux termes du paragraphe (1) ci-dessus. »

L’élément intentionnel est toujours requis pour les actes de contrefaçon secondaires.